Soma / corpus. Körperkonzepte und Geschlechterdifferenz in der griechischen und römischen Kultur

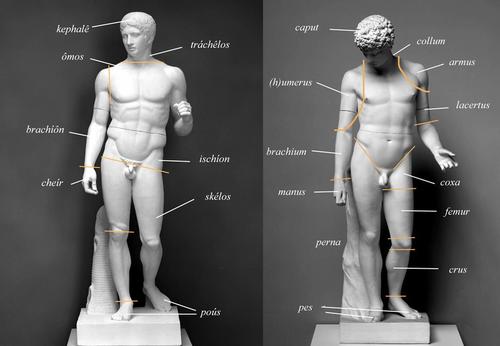

Fig. 1: Die sprachliche Konzeptualisierung des Körpers im Griechischen und Lateinischen

Bildquelle: J. Fabricius

Projektleitung Prof. Dr. Johanna Fabricius

In dem Habilitationsprojekt wurden epochenspezifische Körperkonzepte der griechisch-hellenistischen und römischen Antike untersucht, wobei unter anderem theoretische Ansätze der Gender Studies bzw. der Studies on Masculinitiessowie einer kognitiv ausgerichteten Historischen Semantik Anwendung fanden. Um ein möglichst komplexes Bild von der Funktionsweise der antiken körperlichen Einschreibungspraktiken und Symbolisierungsvorgänge zu entwerfen, wurde der bildliche Körper-Diskurs in seinem Verhältnis zu anderen Körper-Diskursen – etwa innerhalb der Rhetorik, der Medizin, der Physiognomik und der Philosophie – beschrieben. Der menschliche Körper erwies sich dabei im Wesentlichen als polyzentrischer kultureller Aussageträger, der sich in den unterschiedlichen Medien nur in Teilausschnitten erfassen ließ.

Die Theorien der Historischen Semantik erlaubten zunächst eine Rekonstruktion antiker Wahrnehmungsmodi auf den Körper. Aufbauend auf neueren (ethno-)linguistischen Forschungen zu Körperteilbegriffen konnten signifikante Unterschiede zwischen den Bezeichnungspraktiken im Griechischen und Lateinischen beobachtet werden. Die Analyse macht deutlich, dass der griechische Körper auch sprachlich vor allem als funktional gegliedert und nackt konzeptualisiert wurde, während der Körper dem Lateinisch Sprechenden vorrangig bekleidet vor Augen stand. Im transkulturellen Vergleich – gerade auch mit den romanischen Sprachen – erscheint vor allem die merkwürdig ‚unpräzise’ Versprachlichung des römischen Körpers, die sich durch lexikalische Lücken und zahlreiche polyseme Benennungen auszeichnet, hervorhebenswert. Der in seinem organischen Zusammenhang uninteressant geworden Körper trat in der römischen Kultur offenbar deutlich hinter der symbolisch höher bewerteten, ranganzeigenden Kleidung an Salienz zurück. Im Unterschied zum Erklärungsmodell der archäologische Strukturforschung der 20er und 30er Jahre, die durch eine werkimmanente Analyse von Zeugnissen der bildlichen Kunst und der Architektur bereits ähnliche Unterschiede in der griechischen und römischen Körperauffassung postulierte, diese jedoch auf problematische Weise einem unveränderlichen Volkscharakter oder anonymen Struktureigenschaften zugeschrieben hatte, ließen einige gut datierbare Phänomene von semantischem Wandel erkennen, dass die Lexikalisierung des antiken Körpers historischen Veränderungen unterlag, also in einen komplexen kulturellen Prozess eingebunden war. Als Beispiel dafür sei etwa die allmähliche sprachliche Reduktion der menschlichen Erscheinung (facies) auf das Gesicht seit frühaugusteischer Zeit genannt. Formanten dieser Prozesse waren einerseits Körpertechniken (Ausübung des Sportes in Griechenland), Kleidungsgewohnheiten und ihre sozialdistinktive Semantik oder soziale Symbolisierungspraktiken (etwa das Ritual des römischen Adelsbegräbnisses), die gleichzeitig ihren Beitrag zur Herausbildung bestimmter kulturell determinierter Sehgewohnheiten leisteten. Diese Sehgewohnheiten und Wahrnehmungsinteressen sind es unter anderem, die es erlaubten, einen Bogen zu künstlerischen Phänomenen zu schlagen. Sie wirkten an der Ausbildung bestimmter Eigenarten des Stils, der Ikonographie sowie der Bildsprache mit (Ponderation der nackten griechischen Männerstatue; prekäres Verhältnis zwischen Körper und Gewand bei römischen Togati; zeichenhaft abstrakte Bildersprache des Hellenismus und der Kaiserzeit; konzeptuelle Trennung von Kopf und Rumpf in der römischen Bilderwelt).

Wurden im ersten Teil der Arbeit allgemeine Grundlagen für eine Anthropologie des griechischen und römischen Körpers gelegt, die eher der longue durée zuzuordnen sind, so konnte daran anschließend in zwei Einzelstudien den diskursiven Praktiken und Mechanismen der Festschreibung von Geschlechterdifferenz im Detail nachgegangen werden. Hierbei kam dem Körper im Schnittpunkt parallel verlaufender und divergierender Diskurse selbstverständlich ein zentraler Stellenwert zu. Die Analyse der kulturell unterschiedlichen Konstruktionen des weiblichen und männlichen Körpers, die sich im bildlichen Medium in verschieden stark artikulierten Divergenzen bezüglich Körpergröße, -formen, -proportionen, Haltung, Gestik, Haar- und Barttracht sowie bezüglich der Kleidung manifestierten, erfolgte für zwei Zeitabschnitte innerhalb der griechischen und römischen Geschichte, die wegen ihres Umbruchcharakters eine grundsätzliche Neuverhandlung großer Bereiche der symbolischen Ordnung vermuten ließen: die Übergänge von der Spätklassik zum Hellenismus sowie von der Späten Republik zur Kaiserzeit.

Besonders stark divergierten die einzelnen Diskurse der Geschlechterkonstituierung im Griechenland des späten 4. Jahrhunderts, also zu einem Zeitpunkt, als sich das von dem amerikanischen Kulturhistoriker Thomas Laqueur als ‹Ein-Körper-Modell› bezeichnete Paradigma einer weitgehenden Isomorphie zwischen Mann und Frau etablierte, das nahezu unverändert durch das ganze Mittelalter hindurch bis ins 18. Jahrhundert die abendländische Vorstellung von der biologischen Geschlechtsdifferenz prägen sollte. Während gleichzeitig die traditionelle Männlichkeit zunehmend infrage gestellt wurde und sich in einigen somatischen Zügen dem weiblichen Bereich annäherte (vgl. das Alexanderbild oder die in Wort, Habitus und Bild ausgetragene Kontroverse zwischen Aischines und Demosthenes), zeichnete sich das hellenistische Frauenbild durch eine expressive Überzeichnung der weiblichen Proportionen aus. Anders als der medizinische Diskurs forcierten die Bildmedien affirmativ und appellativ den Geschlechtsunterschied. Ihnen kam daher eine die soziale Ordnung stabilisierende Funktion zu. Dabei ist es kein Zufall, dass im Griechischen bei der Neuformulierung der Frauengestalt die gesamte Physis des weiblichen Körpers eingesetzt wurde, um die Geschlechtergrenzen wieder herzustellen. Statt einer habituell-performativen Geschlechterkonstruktion mit den Mitteln der Gestik, der Haartracht oder der Kleidung (die in der griechischen Kultur natürlich ebenfalls einen wichtigen Stellenwert hatte), wollte man auch im Hellenismus – trotz aller abstrahierenden, zergliedernden Tendenzen – nicht auf den Körper in seiner vollständigen Leiblichkeit als symbolischen Ort verzichten.

In der römischen Kultur diente der Körper hingegen als mehr oder weniger abstrakte Fläche für symbolische Einschreibungen und wurde konzeptuell in hierarchisch unterschiedlich bewertete Einzelteile zerlegt, wobei dem Kopf einschließlich seines Gesichtes die Stellvertreterfunktion für den ganzen Körper zukam. Im Zuge einer tendenziellen Veräußerlichung derjenigen Körperattribute, die für konstitutiv gehalten wurden, gewinnen die performativ einsetzbaren, veränderlichen Körperkennzeichen die entscheidende Bedeutung. Während die Praxis der Geschlechterfestschreibung in Griechenland somit eher als eine Art Naturalisierung funktionierte, selbst wenn sich dahinter keine vorgängige, biologisch erklärte Natur, sondern eher eine konventionalisierte zweite Natur verbarg, konnte in Rom, wo der Konstruktcharakter des Körpers mehr im Vordergrund stand, die Geschlechterdifferenz durch Transponieren auf eine fiktionale bzw. metaphorische Ebene erzeugt werden. Besonders deutlich wird dies durch die wesentlich häufiger für Frauen (und Kindern) als für Männern herangezogenen theomorphen Porträtstatuen. Die mythologische Transformation des Körpers bewirkte eine zusätzliche Festschreibung der weiblichen Alterität, denn sie verbannte die Frau in die Sphäre der griechischen Bildung, des politikfernen otium und machte diese dadurch unangreifbarer, in ihrer mangelnden Konkretheit aber auch ungefährlicher. Es wurde vermutet, dass diese Fiktionalisierung des Körpers zur Entschärfung eines gerade in der späten Republik und der frühen Kaiserzeit virulenten Geschlechterkonfliktes beitrug (Beispiele Fulvia, Octavia und Livia).

Die ausführliche Untersuchungen dieser verschiedenen Stränge des auf dem Körper ausgetragenen Geschlechterdiskurses sowie die Klärung ihrer Relation zueinander, ihre Übereinstimmungen und Widersprüche, ihre Dominanz und Partikularität, half vor allem, den Eigenwert des bildlichen Diskurses deutlich zu machen. Nur durch eine Rekontextualisierung der Bilder in dieses interdiskursive Geflecht lässt sich ihre besondere Wirksamkeit, das heißt vor allem auch ihre historische Komponente, die den stilistischen, ikonographischen und bildersprachlichen Phänomenen innewohnt, deutlich machen. Ein solches Vorgehen konnte nicht zuletzt einen Beitrag zu dem in letzter Zeit wieder intensiv diskutierten Verhältnis zwischen Bild und Wort/Schrift leisten.

Das Habilitationsprojekt wurde in den Jahren 2002/2003 durch ein Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Die Habilitationsschrift wurde mit dem Bruno-Snell-Preis 2005 der Mommsen-Gesellschaft ausgezeichnet.

Publikationen:

J. Fabricius, Verweiblichung und Verweichlichung – Zu männlichen und weiblichen Körperkonzepten in der griechischen Kultur, in: C. Franz – G. Schwibbe (Hrsg.), Geschlecht weiblich. Körpererfahrungen – Körperkonzepte (Berlin 2001) 35–83

J. Fabricius, Grenzziehungen. Zu Strategien somatischer Geschlechterdiskurse in der griechischen und römischen Kultur, in: E. Hartmann – U. Hartmann – K. Pietzner (Hrsg.), Geschlechterdefinitionen und Geschlechtergrenzen in der Antike (Stuttgart 2007) 65–86

J. Fabricius, Soma / corpus. Körperkonzepte und Geschlechterdifferenz in der griechischen und römischen Kultur (Monographie in Druckvorbereitung)